「JABI 5UP」

昨年のトライアルと比べ、今回は「日本の伝統的な考え方を突き破って、シリコンバレー風に破壊的なイノベーションやアイデアを創造できる人材育成」を念頭に学生の参加者も含めました。

他団体によるシリコンバレー研修プログラム同様、講義、メンタリング、企業訪問、ネットワーキング、ビジネスプラン発表などの要素が含まれていますが、決定的な違いは1)大きくスケールするビジネスプランを至上とせず、着実に利益を出し、中小企業に必然な世代交代を堅実なビジネスプランで実施し、その次の世代へ繋ぐビジネス理念を構築、そして、2)ピッチコンテストで勝つ(VCのスケール性を評価するという好み)ビジネスプランではなく、誰もが理解できる存続=繁栄といった観点を重視したプランの作成にあります。つまりは、中小企業の旧態依然の自社の文化・体質の改善目標を定めるマインドセットを持つことを目標としています。

来年実施される6日間のフル・プログラムの前にまずはJABI会員、学生、駐在員の方々に参加いただき、本プログラムの理解およびフィードバックをいただこうと、去る11月10日に半日研修体験を目的としたトライアル・イベントをに行いました。

来年実施される6日間のフル・プログラムの前にまずはJABI会員、学生、駐在員の方々に参加いただき、本プログラムの理解およびフィードバックをいただこうと、去る11月10日に半日研修体験を目的としたトライアル・イベントをに行いました。

ナビゲーター会員でもあるKimberly Wiefling 女史が出張でオープニングのワークショップができなかったため、彼女のSilicon Valley Allianceのパートナー、Jeff Richardson 氏 とその仲間であるMatt Schlegel氏による「チェンジ」に関するワークショップを兼ねたレクチャーをお願いしました。

Richardson 氏は教育者として、スタンフォード大学の先進的なプロジェクトマネジメントプログラムのリードデザイナーの一人であり、企業や大学の環境のためのプロジェクトリーダーシッププログラムの設計/指導にも携わっており、いかに困難な問題に挑戦していくかをコーチングしている方です。本セッションのテーマは、いかに新しい考えに対して、習慣や過去の経験による固定概念から脱出して、オープンに受け入れるべきか、実際にワークショップで参加者が体験し、チェンジが難しい事ではないという理解をするというセッションでした。つまり、何かを変えたければ自分が変わらなくてはいけないという体験でした。

演習で頭と体をほぐしたあと、前回同様、US-Japan Forumの井手祐二先生による「資金繰り(ビジネススクールで教えない資金繰りのノウハウ)」英語名タイトルはCash Flow (Know-How of Cash Flow Not Taught in Business

School)が始まりました。井手先生は、CCD監視カメラ、遠隔病理診断システムの開発販売に携わられていた方で、近年では鹿児島大学北米教育研究センター長兼特任教授、JUNBA(サンフランシスコベイエリア大学間連携ネットワーク)会長などを歴任されています。

演習で頭と体をほぐしたあと、前回同様、US-Japan Forumの井手祐二先生による「資金繰り(ビジネススクールで教えない資金繰りのノウハウ)」英語名タイトルはCash Flow (Know-How of Cash Flow Not Taught in Business

School)が始まりました。井手先生は、CCD監視カメラ、遠隔病理診断システムの開発販売に携わられていた方で、近年では鹿児島大学北米教育研究センター長兼特任教授、JUNBA(サンフランシスコベイエリア大学間連携ネットワーク)会長などを歴任されています。

講義内容は(1)企業会計の基礎、(2)キャッシュフローと資金繰り(実践編)そして(3)資金繰りの秘訣(実践編)の三部構成で、彼の起業時のご苦労など、ご自身の体験をもとに解説される話には説得力がありました。今回の参加者は学生さんが多かったので、彼らにとって全てが新鮮であり、多くの質問で溢れました。

「すべては経営者とステークホルダーとの信頼関係です!」という締めの言葉で表されたように、会社の永続という事を考えると、単に株価をあげたり、利益を上げるだけでなく、ビジネスを一緒に行う、株主、投資家、顧客、社員、銀行、仕入先、販売代理店、コーポレートパートナー全員で構築される社会の中で、日頃から良い関係を構築し維持する努力が大事であると、改めて感じました。

その次のセッションは「ワークショップI :ビジネスアイデアの作成演習」でした。ここでは井手先生が提案するビジネス・アイデアメモ用紙を使ってアイデアを整理し、有意義なアイデアに高めるという技能の訓練の仕方を学びました。起業を考えている学生さんたちもいましたが、初めての方が多く、戸惑っている様子でしたが、ビジネスのアイデアをどう構築していくのか体験できたかと思います。

そしてピザ・ランチをしながら、私が講師となり「ワークショップII : JABI風サプライズ演習」を行いました。

参加者を2グループに分け、各グループ内で各自がワークションップIで考えたアイデアのビジネスプランの概略を説明し、グループでアイデアを一本化するという作業を行いました。

アメリカ、特にシリコンバレーにおいては自分の意見を主張する事が非常に重要です。日本の減点方式文化と違い、何も意見を出さず、失点しないのは「セーフ」でなく、「アウト」です。そして、技術およびマーケットの発展・進化の激しい今日、コラボレーションが当たり前というのがシリコンバレーです。当地では、アイデアを持っている人たちでいっぱいです。起業家精神を持っている人たちは我が強く、自分のアイデアの方が優れていると考える傾向があります。ここでは相手を尊重し、自分のアイデアとグループメンバーのアイデアとの相違をニュートラルに議論します。そして、グループの中の一番優れたアイデアに従うのではなく、その採決で選んだアイデアを軸とし、各自のオリジナルのアイデアの部分を足すことによって相乗効果を得る、つまり、コラボレーションを通して、ビジネスプランのレベルを高める事を体験するというのが、このセッションの意図です。イノベーションを起こすには、冒頭のRichardson 氏がいうオープンマインド、そして、コラボレーションを自然に行うといった風土・習慣が必須であると私は考えています。

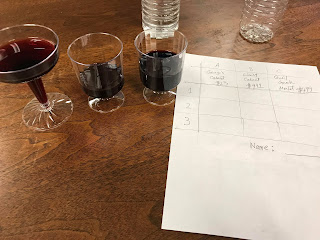

「マーケットで買えるワインの試飲会」

勉強するには遊びも必要です。今回のエンタメも恒例の「マーケットで買えるワインの試飲会」という名目で、お寿司の松竹梅といった感じで手頃な三階級の値段のワインをブラインドテイスティングをして、どのボトルを飲んだかを当てるというゲームです。今回の3本とはGeorgo’s

Mykonos ($23), Line 39 Cabernet Sauvignon ($9.99), Quail Greek Merlot ($4.99)でした。ワイン通の人もいればあまりワインを飲まない人達もいましたが、試飲参加者6名のうち、なんと正解者はたったの一名、井出先生!さすが、ワイン通、お見事!(しかし、よく考えればランクだけでなく、種類の違うワインが混じっていたので、ワイン通はわかったのかも。。。。)ここでの実験は、いかに人間の舌があいまいで、ワインの能書きや銘柄による先入観に惑わされるいい加減なものであるかと。。。ワインは嗜好品ですので、人の意見に惑わされず、自分の意見を持とうという主旨でした。

勉強するには遊びも必要です。今回のエンタメも恒例の「マーケットで買えるワインの試飲会」という名目で、お寿司の松竹梅といった感じで手頃な三階級の値段のワインをブラインドテイスティングをして、どのボトルを飲んだかを当てるというゲームです。今回の3本とはGeorgo’s

Mykonos ($23), Line 39 Cabernet Sauvignon ($9.99), Quail Greek Merlot ($4.99)でした。ワイン通の人もいればあまりワインを飲まない人達もいましたが、試飲参加者6名のうち、なんと正解者はたったの一名、井出先生!さすが、ワイン通、お見事!(しかし、よく考えればランクだけでなく、種類の違うワインが混じっていたので、ワイン通はわかったのかも。。。。)ここでの実験は、いかに人間の舌があいまいで、ワインの能書きや銘柄による先入観に惑わされるいい加減なものであるかと。。。ワインは嗜好品ですので、人の意見に惑わされず、自分の意見を持とうという主旨でした。

さて、最後はワインを飲みながら、私による「食、音楽とテクノロジー」というタイトルの雑談でした。その昔、私が最初にシリコンバレーに訪れた70年後半は、まだまだ果樹園の多い場所でした。その頃から半導体やコンピューターの産業で有名ではありましたが「テクノロジー」一色ではなかったのです。

また、1960年代後半のベイエリアやロサンゼルスは、ベトナム戦争に対する反戦活動がUCバークレー校を中心にひろがり、反体制的なカルチャーの発信基地となり、ヒッピー的思想、マリファナやLSDなどのドラッグ・カルチャーにより、全米に新時代の若者文化の中心地として広く知られるようになりました。そのカルチャーの一部として欠かせなかったのが音楽であり、当時のサンフランシスコにライヴ・ハウスフィルモアができ、フィルモア・ウェストと呼ばれ、その後、NYにフィルモア・イーストができるほど、アメリカのロック音楽の発展に貢献したのが当地です。当時、サンフランシスコで活躍していたのが、ジェファーソン・エアプレイン、グレイトフル・デッド、ママス&パパス、ドアーズなどでした。1967年にはシリコンバレーの南に位置する観光地で有名なモントレーでこの時代を象徴する歴史的音楽イベントのひとつ、モントレー・ポップ・フェスティバルが開催され、西海岸で活動する多くのミュージシャンが出演しました。当時、私はまだ日本で高校生でしたが、劇場の大きなスクリーンでその映像を観て感激したのを覚えています。1969年には、私の大好きなラテン音楽をベースとしたラテン・ロックのサンタナがデビューしたのです。

今、私は、趣味で家で採れるオレンジやレモンでオーガニック・レモネードを作成して友人達に配っています。そして、好きな音楽においてもこれから親父バンドを結成しようと考えています。ハイテク・ベンチャー至上主義のようなシリコンバレーの文化にブレーキをかけ、もう少し、自然、感性、技術、ビジネスのバランスのとれた良き昔に戻したいという思いを伝えたく、今回の雑談テーマに選んだわけです。

今回は学生が多かったですが、アンケートでは良い評価をいただき、講師全員非常に喜んでおります。

いただいたコメントの幾つかをここに紹介いたします。

- ビジネスモデルの具体的な考え方を学んだ。

- 色々な発想があり、ディスカションがとても楽しかった。

- アイデアは無制限だと感じた。

- 新しいアイデアが出てきた時の楽しさ、忘れません!

来春にも再度トライアルを開催し、6月からはフルバージョンを年2回ほど実施したく思っています。是非、ご参加ください!そして、皆様、良いお年をお迎えください。

大永英明

Co-Founder, JABI